Andreas Villiger: Unterschied zwischen den Versionen

Annina (Diskussion | Beiträge) |

Annina (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 18: | Zeile 18: | ||

== Beziehungsnetz == | == Beziehungsnetz == | ||

=== Verwandtschaft === | === Verwandtschaft === | ||

| − | Sohn des Josef Villiger und der Barbara Rüttimann | + | Sohn des Josef Villiger und der Barbara Rüttimann. |

== Lebensbeschreibung == | == Lebensbeschreibung == | ||

Version vom 23. November 2017, 11:55 Uhr

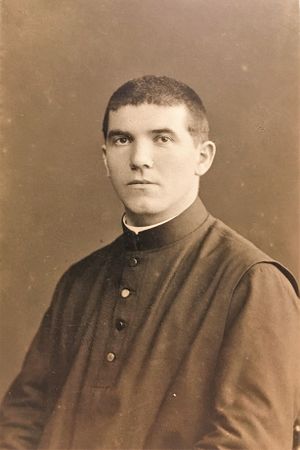

Andreas (Eduard) Villiger (* 15. September 1886 von Sins; † 8. Oktober 1950)

Lebensdaten

Profess: 30. September 1910

Weihe: 28. Juni 1914

Ämter

Kooperator in Gries: 1914–1920, 1936–1950

Kooperator in Marling: 1920–1921

Vikar in Boswil: 1921–1925

Pfarrer in Boswil: 1925–1935

Beziehungsnetz

Verwandtschaft

Sohn des Josef Villiger und der Barbara Rüttimann.

Lebensbeschreibung

P. Andreas absolvierte das Gymnasium in Einsiedeln und trat 1909 ins Kloster Muri-Gries ein. Am 30. September 1910 legte er Profess ab und wurde am 28. Juni 1914 zum Priester geweiht. Zuerst war er Kooperator in Gries und kam 1920 als solcher nach Marling. Im September 1921 kam er als Vikar nach Boswil im Freiamt, wo er 1925 zum Pfarrer gewählt wurde. Die Kurie entzog ihm im Juni 1935 die Jurisdiktion (in den Professbuchnotizen steht: wegen Unvorsichtigkeit und Geschwätz). Danach kam er als Auxiliar nach Senale und wurde 1936 wieder Kooperator in Gries. Im Herbst 1936 übernahm er das Amt des Präses der Jünglingskongregation und Männerkongregation. 1948 erlitt er einen Herzinfarkt. Er starb am 8. Oktober 1950 an Wassersucht. Es hatten sich auch Baucheiterungen hinzugesellt, deren Ursprung unklar ist. Auf dem Totenbett soll er nochmals seine Unschuld hinsichtlich der Vorwürfe, die zu seiner Absetzung in Boswil geführt hatten, ausgesprochen haben. Er habe sehr gelitten wegen jener Absetzung.[1]

Werke

Einzelnachweise

- ↑ Notizen Professbuch P. Adelhelm Rast und P. Dominikus Bucher im Stiftsarchiv Muri-Gries in Sarnen sowie digitalisierte und erweiterte Ausgabe des Professbuchs von P. Vinzenz Gasser (Transkript P. Plazidus Hungerbühler).

Bibliographie

- Professbuch: Nr. 789.