Alfons Maria Augner: Unterschied zwischen den Versionen

Paul (Diskussion | Beiträge) |

Paul (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 34: | Zeile 34: | ||

== Beziehungsnetz == | == Beziehungsnetz == | ||

| + | |||

=== Verwandtschaft === | === Verwandtschaft === | ||

| − | |||

| − | + | Eltern: Franz Xaver Augner und Anna Maria Pfyffer. | |

| + | |||

| + | Geschwister: | ||

| + | |||

| + | * Heinrich Augner (* 12. April 1868; † 1931), Pfarrer in Luthern | ||

=== Bekanntschaft === | === Bekanntschaft === | ||

| + | |||

Abt Alfons Augner war mit Abt Leo Treuinfels vom Kloster Marienberg befreundet. | Abt Alfons Augner war mit Abt Leo Treuinfels vom Kloster Marienberg befreundet. | ||

| + | |||

== Lebensbeschreibung == | == Lebensbeschreibung == | ||

| + | |||

Abt Alfons wurde am 10. Juni 1862 als Stephan in Luzern geboren. Er besuchte die städtische Primarschule und danach die Kantonale Lehranstalt in Sarnen. Dort trat er 1879 der Subsilvania bei. 1882 legte er im Kloster Muri-Gries Profess ab und erhielt 1886 in Trient die Priesterweihe. Er kam als Katechet nach St. Georgen ([[Gries]]), dann, nach Vollendung der theologischen Studien 1887, als Kooperator nach [[Marling]]. Nach 10 Monaten wurde er als [[Novizenmeister]] und [[Lektor]] ins Kloster zurückberufen. Er lehrte als [[Lektor]] lateinische Sprache, später Dogmatik. Ab 1890 war er auch [[Kustos]] und ab Herbst 1892 substituierter [[Subprior]], 1893 wirklicher Subprior und gab das Lektorat auf. 1897 wurde er zum [[Dekan]] bestimmt, wurde 1897 Notarius apostolicus, ein eifriger Beichtvater in der Stiftskirche. 1903 gab er die Stelle des [[Novizenmeister]]s ab, hielt in der Fasten in Einsiedeln (1904) zum zweiten Mal dem Konvent die hl. Exercitien. In Gries sammelte er mehrere Jahre Geld zur Restaurierung der Kirche. Im Dezember 1905 wurde er zum Kaiser gesandt, um in einer Audienz die Befürwortung eines Regierungsbeitrags für das Lehrer-Konvikt zu erhalten. 1906 veranlasste er für die Sekundiz des Abts am 5. September 1906 eine großartige wohlgelungene Feierlichkeit und spendete einen Pontfikalornat im Werte von circa 20.000 Kronen. 31. August – 14. September 1909 machte er mit dem Tiroler Pilgerzug eine Pilgerreise nach Lourdes. Im Mai war er mit P. [[Hilarius Imfeld]] als Vertreter des Klosters beim Katholikentag in Innsbruck. 1912 weilte er längere Zeit in der Wasserheilanstalt Richental, Schweiz, bis er im Januar 1913 während schwerer Krankheit des Abts [[Ambrosius Steinegger]] ins Stift zurückgerufen wurde. Am 3. Februar 1913 starb Abt Ambrosius. Danach wurden 64 wahlberechtigte Mitbrüder von Kapitelsvikar Augner aufgefordert sich pflichtgemäss an der bevorstehenden Abtwahl zu beteiligen.<ref>Augner, Alfons: Citatio ad Electionem, Gries 6.2.1913, Nachlass Augner A-2.</ref> Am 10. Februar wurde Dekan Alfons zu seinem Nachfolger erwählt. Er musste 1914 mit der Eröffnung des Ersten Weltkrieges in einer Krisenzeit mit seinem Amt beginnen. Es war eine für das Kloster existenziell unsichere Zeit, es herrschte Lebensmittelknappheit und Geldentwertung, nach dem Krieg erfolgte der Anschluss Südtirols an Italien. Im Juni 1918 wurde Abt Alfons das Verdienstkreuz des Malteser Ritter Ordens verliehen. In der Amtszeit Abt Alfons Augners wurden grössere bauliche Veränderungen in den klösterlichen Niederlassungen vorgenommen. Im Kloster Gries wurde ein Elektrizitätswerk gebaut und eine Abtskapelle errichtet. In Sarnen wurde 1928 das sogenannte "Professorenheim" errichtet, um den Sarner Konventualen monastische Strukturen zu setzen. Zudem wurde die Wäscherei, die Badeeinrichtungen sowie die Schreinerei in Sarnen ausgebaut. Ab 1930 war Abt Alfons Vizepräses der Schweizer Benediktinerkongregation und auch als Visitator anderer Klöster tätig. Krankheitsbedingt machte Abt Alfons in seinen späten Jahren viele Kuren. Er starb 1938 nach einer Operation in Sarnen und wurde im Fauenkloster St. Andreas beerdigt. Er gilt als besonderer Verehrer von Maria und besass mehrere Marienfiguren. Er erreichte ein Alter von 76 Jahren, 2 Monaten und 19 Tagen. Unter seiner Regierung hatten 70 Konventualen Profess abgelegt, 2 waren von Volders übergetreten - also 72 Eintritte insgesamt. Gestorben sind unter Abt Alfons 39 Konventualen und der exklaustrierte P. [[Adalbert Zumstein]], also 40.<ref>Unterlagen [[Professbuch]] P. [[Adelhelm Rast]] und Abt [[Dominikus Bucher]], Zettelkatalog P. [[Adelhelm Rast]] im StiAMG Sarnen sowie digitalisierte und erweiterte Ausgabe des [[Professbuch]]s von P. [[Vinzenz Gasser]] im StiAMG Gries (Transkript P. [[Plazidus Hungerbühler]]).</ref> | Abt Alfons wurde am 10. Juni 1862 als Stephan in Luzern geboren. Er besuchte die städtische Primarschule und danach die Kantonale Lehranstalt in Sarnen. Dort trat er 1879 der Subsilvania bei. 1882 legte er im Kloster Muri-Gries Profess ab und erhielt 1886 in Trient die Priesterweihe. Er kam als Katechet nach St. Georgen ([[Gries]]), dann, nach Vollendung der theologischen Studien 1887, als Kooperator nach [[Marling]]. Nach 10 Monaten wurde er als [[Novizenmeister]] und [[Lektor]] ins Kloster zurückberufen. Er lehrte als [[Lektor]] lateinische Sprache, später Dogmatik. Ab 1890 war er auch [[Kustos]] und ab Herbst 1892 substituierter [[Subprior]], 1893 wirklicher Subprior und gab das Lektorat auf. 1897 wurde er zum [[Dekan]] bestimmt, wurde 1897 Notarius apostolicus, ein eifriger Beichtvater in der Stiftskirche. 1903 gab er die Stelle des [[Novizenmeister]]s ab, hielt in der Fasten in Einsiedeln (1904) zum zweiten Mal dem Konvent die hl. Exercitien. In Gries sammelte er mehrere Jahre Geld zur Restaurierung der Kirche. Im Dezember 1905 wurde er zum Kaiser gesandt, um in einer Audienz die Befürwortung eines Regierungsbeitrags für das Lehrer-Konvikt zu erhalten. 1906 veranlasste er für die Sekundiz des Abts am 5. September 1906 eine großartige wohlgelungene Feierlichkeit und spendete einen Pontfikalornat im Werte von circa 20.000 Kronen. 31. August – 14. September 1909 machte er mit dem Tiroler Pilgerzug eine Pilgerreise nach Lourdes. Im Mai war er mit P. [[Hilarius Imfeld]] als Vertreter des Klosters beim Katholikentag in Innsbruck. 1912 weilte er längere Zeit in der Wasserheilanstalt Richental, Schweiz, bis er im Januar 1913 während schwerer Krankheit des Abts [[Ambrosius Steinegger]] ins Stift zurückgerufen wurde. Am 3. Februar 1913 starb Abt Ambrosius. Danach wurden 64 wahlberechtigte Mitbrüder von Kapitelsvikar Augner aufgefordert sich pflichtgemäss an der bevorstehenden Abtwahl zu beteiligen.<ref>Augner, Alfons: Citatio ad Electionem, Gries 6.2.1913, Nachlass Augner A-2.</ref> Am 10. Februar wurde Dekan Alfons zu seinem Nachfolger erwählt. Er musste 1914 mit der Eröffnung des Ersten Weltkrieges in einer Krisenzeit mit seinem Amt beginnen. Es war eine für das Kloster existenziell unsichere Zeit, es herrschte Lebensmittelknappheit und Geldentwertung, nach dem Krieg erfolgte der Anschluss Südtirols an Italien. Im Juni 1918 wurde Abt Alfons das Verdienstkreuz des Malteser Ritter Ordens verliehen. In der Amtszeit Abt Alfons Augners wurden grössere bauliche Veränderungen in den klösterlichen Niederlassungen vorgenommen. Im Kloster Gries wurde ein Elektrizitätswerk gebaut und eine Abtskapelle errichtet. In Sarnen wurde 1928 das sogenannte "Professorenheim" errichtet, um den Sarner Konventualen monastische Strukturen zu setzen. Zudem wurde die Wäscherei, die Badeeinrichtungen sowie die Schreinerei in Sarnen ausgebaut. Ab 1930 war Abt Alfons Vizepräses der Schweizer Benediktinerkongregation und auch als Visitator anderer Klöster tätig. Krankheitsbedingt machte Abt Alfons in seinen späten Jahren viele Kuren. Er starb 1938 nach einer Operation in Sarnen und wurde im Fauenkloster St. Andreas beerdigt. Er gilt als besonderer Verehrer von Maria und besass mehrere Marienfiguren. Er erreichte ein Alter von 76 Jahren, 2 Monaten und 19 Tagen. Unter seiner Regierung hatten 70 Konventualen Profess abgelegt, 2 waren von Volders übergetreten - also 72 Eintritte insgesamt. Gestorben sind unter Abt Alfons 39 Konventualen und der exklaustrierte P. [[Adalbert Zumstein]], also 40.<ref>Unterlagen [[Professbuch]] P. [[Adelhelm Rast]] und Abt [[Dominikus Bucher]], Zettelkatalog P. [[Adelhelm Rast]] im StiAMG Sarnen sowie digitalisierte und erweiterte Ausgabe des [[Professbuch]]s von P. [[Vinzenz Gasser]] im StiAMG Gries (Transkript P. [[Plazidus Hungerbühler]]).</ref> | ||

Version vom 5. Juli 2019, 09:29 Uhr

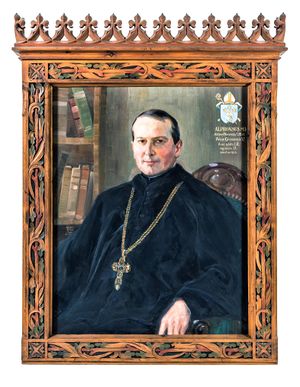

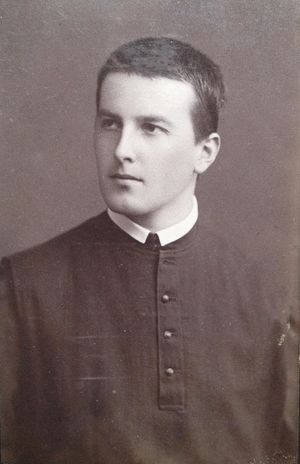

Alfons Maria (Stefan) Augner (* 10. Juni 1862 von Littau; † 8. September 1938)

Lebensdaten

Gymnasium im Kollegium Sarnen

Profess: 21. November 1882 (Gries)

Priesterweihe: 11. Juli 1886 (Trient)

Ämter

Katechet in St. Georgen, Gries: 1886–1887

Kooperator in Marling: 1887

Lektor in Gries: 1888–1893

Novizenmeister: 1888–1903

Kustos: 1890–?

Kapitelssekretär in Gries: 1891–?

Abtssekretär: 1891–?

Subprior in Gries: 1892–1897

Dekan in Gries: 1897–1913

Abt: 1913–1938

Beziehungsnetz

Verwandtschaft

Eltern: Franz Xaver Augner und Anna Maria Pfyffer.

Geschwister:

- Heinrich Augner (* 12. April 1868; † 1931), Pfarrer in Luthern

Bekanntschaft

Abt Alfons Augner war mit Abt Leo Treuinfels vom Kloster Marienberg befreundet.

Lebensbeschreibung

Abt Alfons wurde am 10. Juni 1862 als Stephan in Luzern geboren. Er besuchte die städtische Primarschule und danach die Kantonale Lehranstalt in Sarnen. Dort trat er 1879 der Subsilvania bei. 1882 legte er im Kloster Muri-Gries Profess ab und erhielt 1886 in Trient die Priesterweihe. Er kam als Katechet nach St. Georgen (Gries), dann, nach Vollendung der theologischen Studien 1887, als Kooperator nach Marling. Nach 10 Monaten wurde er als Novizenmeister und Lektor ins Kloster zurückberufen. Er lehrte als Lektor lateinische Sprache, später Dogmatik. Ab 1890 war er auch Kustos und ab Herbst 1892 substituierter Subprior, 1893 wirklicher Subprior und gab das Lektorat auf. 1897 wurde er zum Dekan bestimmt, wurde 1897 Notarius apostolicus, ein eifriger Beichtvater in der Stiftskirche. 1903 gab er die Stelle des Novizenmeisters ab, hielt in der Fasten in Einsiedeln (1904) zum zweiten Mal dem Konvent die hl. Exercitien. In Gries sammelte er mehrere Jahre Geld zur Restaurierung der Kirche. Im Dezember 1905 wurde er zum Kaiser gesandt, um in einer Audienz die Befürwortung eines Regierungsbeitrags für das Lehrer-Konvikt zu erhalten. 1906 veranlasste er für die Sekundiz des Abts am 5. September 1906 eine großartige wohlgelungene Feierlichkeit und spendete einen Pontfikalornat im Werte von circa 20.000 Kronen. 31. August – 14. September 1909 machte er mit dem Tiroler Pilgerzug eine Pilgerreise nach Lourdes. Im Mai war er mit P. Hilarius Imfeld als Vertreter des Klosters beim Katholikentag in Innsbruck. 1912 weilte er längere Zeit in der Wasserheilanstalt Richental, Schweiz, bis er im Januar 1913 während schwerer Krankheit des Abts Ambrosius Steinegger ins Stift zurückgerufen wurde. Am 3. Februar 1913 starb Abt Ambrosius. Danach wurden 64 wahlberechtigte Mitbrüder von Kapitelsvikar Augner aufgefordert sich pflichtgemäss an der bevorstehenden Abtwahl zu beteiligen.[1] Am 10. Februar wurde Dekan Alfons zu seinem Nachfolger erwählt. Er musste 1914 mit der Eröffnung des Ersten Weltkrieges in einer Krisenzeit mit seinem Amt beginnen. Es war eine für das Kloster existenziell unsichere Zeit, es herrschte Lebensmittelknappheit und Geldentwertung, nach dem Krieg erfolgte der Anschluss Südtirols an Italien. Im Juni 1918 wurde Abt Alfons das Verdienstkreuz des Malteser Ritter Ordens verliehen. In der Amtszeit Abt Alfons Augners wurden grössere bauliche Veränderungen in den klösterlichen Niederlassungen vorgenommen. Im Kloster Gries wurde ein Elektrizitätswerk gebaut und eine Abtskapelle errichtet. In Sarnen wurde 1928 das sogenannte "Professorenheim" errichtet, um den Sarner Konventualen monastische Strukturen zu setzen. Zudem wurde die Wäscherei, die Badeeinrichtungen sowie die Schreinerei in Sarnen ausgebaut. Ab 1930 war Abt Alfons Vizepräses der Schweizer Benediktinerkongregation und auch als Visitator anderer Klöster tätig. Krankheitsbedingt machte Abt Alfons in seinen späten Jahren viele Kuren. Er starb 1938 nach einer Operation in Sarnen und wurde im Fauenkloster St. Andreas beerdigt. Er gilt als besonderer Verehrer von Maria und besass mehrere Marienfiguren. Er erreichte ein Alter von 76 Jahren, 2 Monaten und 19 Tagen. Unter seiner Regierung hatten 70 Konventualen Profess abgelegt, 2 waren von Volders übergetreten - also 72 Eintritte insgesamt. Gestorben sind unter Abt Alfons 39 Konventualen und der exklaustrierte P. Adalbert Zumstein, also 40.[2]

Auszeichnungen

- 1938 Ehrenbürgerrecht des Kantons Obwalden

Werke

- Augner, Alfons: Rosenkranzkino. Neue Art und Weise, den Rosenkranz andächtig beten zu lernen, Schüpfheim 1932.

- Tagebuch Abt Alfons Augner, StiAMG Gries, N.710.1.20.

Bibliographie

- Abt Alfons Augner in Wikipedia.

- Caprez, Nina: „Ich hatte einen Ausschlafer“. Der strenge Abt von Muri-Gries. Eine Begegnung mit Alfons Maria Augner 100 Jahre nach seiner Abtwahl. In: Unsere Heimat 80 (2013), S. 31–58.

- Caprez, Nina Flurina, Bedrohungen in Friedenszeit. Muri-Gries - ein Schweizer Kloster in Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg, Zürich 2018.

- Helvetia Sacra, III I, S. 949.

- Müller, Hugo, Se. Gn. Abt Alfons Maria Augner +, in: Obwaldner Volksfreund vom 14. September 1938, Nr. 74, 1.

- Sterbebild

- Nachlass Abt Alfons Augner, StiAMG Gries und Sarnen, N.710.

- Professbuch: Nr. 710.

Einzelnachweise

- ↑ Augner, Alfons: Citatio ad Electionem, Gries 6.2.1913, Nachlass Augner A-2.

- ↑ Unterlagen Professbuch P. Adelhelm Rast und Abt Dominikus Bucher, Zettelkatalog P. Adelhelm Rast im StiAMG Sarnen sowie digitalisierte und erweiterte Ausgabe des Professbuchs von P. Vinzenz Gasser im StiAMG Gries (Transkript P. Plazidus Hungerbühler).

| Vorgänger | Amt | Nachfolger |

| Ambrosius Steinegger | Abt 1913–1938 |

Dominikus Bucher |

| Dekan 1897–1913 |

Hugo Huwyler | |

| Franz Xaver Oberrauch | Subprior 1892–1897 |

Martin Kiem |

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Augner, Alfons Maria |

| ALTERNATIVNAMEN | Augner, Stephan |

| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Benediktinermönch, Abt der Abtei Muri-Gries |

| GEBURTSDATUM | 10. Juni 1862 |

| GEBURTSORT | Luzern |

| STERBEDATUM | 8. September 1938 |

| STERBEORT | Bozen |