Bonifaz Stücheli: Unterschied zwischen den Versionen

Paul (Diskussion | Beiträge) |

Paul (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 65: | Zeile 65: | ||

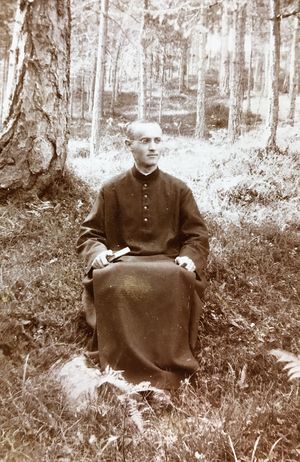

[[Datei:Bonifaz_Stuecheli2.JPG|thumb|right|P. Bonifaz Stücheli]] | [[Datei:Bonifaz_Stuecheli2.JPG|thumb|right|P. Bonifaz Stücheli]] | ||

| − | P. Bonifaz absolvierte das Gymnasium und Lyzeum in Sarnen und legte eine ausgezeichnete Maturitätsprüfung ab. Am 17. November 1899 legte er Profess in Gries ab, am 7. Juli 1901 folgte die Priesterweihe in Trient. 1902 wurde er [[Lektor]] der Dogmatik, 1903 [[Novizenmeister]]. 1906/07 wurde er [[Lektor]] der Hermeneutik und Archäologie. Er war von Anfang März bis Mitte Mai 1908 in der Wasserheilanstalt des Dr. Guggenberg in Brixen, wo er schon 1906 circa 10 Wochen verbracht hatte. Er war im Sommer und Herbst 1911 krankheitshalber im Bad Richenthal (Kt. Luzern). 1915 wurde er [[Dekan]], [[Kapitelssekretär]], [[Lektor]] und [[Kustos]]. 1920 machte er eine Reise nach Rom wegen der Präfektentagung O.S.B. und mehrerer Heiligsprechungen. Ende 1920 wurde er Pfarrer von [[Hermetschwil]] im Aargau (installiert am 19. März 1921). Im Oktober 1928 kam er als [[Klerikerinstruktor]] und [[Lehrer]] nach Sarnen. 1930 kam er schwer krank ins Theodosianum in Zürich. Durch Bluttransfusionen des Bruders habe er sich wieder erholt. Danach ging er zu Direktor Blum nach Meggen. Im Herbst 1931 kam er als [[Spiritual]] nach Hermetschwil. Bereits im Sommer 1932 bis Ostern 1933 war er erneut kränklich und genas in Zürich, Meggen und Sarnen. Im Herbst 1933 kam er wieder nach Hermetschwil. Ab 1940 war er nur noch Kaplan im Kloster Hermetschwil, aber Beichtvater der Schwestern in der Anstalt. Im November 1941 wurde er Vizemagister der Novizen in Sarnen, 1942 wurde er wieder [[Lehrer]]. Ab Herbst 1948 war er Valetudinarius in Sarnen. Er habe an Anämie gelitten und keine Schule mehr gehalten. Er starb am 19. Januar 1949 in Sarnen an Leberkrebs. Die Professbuchnotizen konstatieren zu P. Bonifaz: "In seinem Leben findet sich viel Tragik und viel Leid."<ref>Unterlagen [[Professbuch]] P. [[Adelhelm Rast]] und Abt [[Dominikus Bucher]], Zettelkatalog P. [[Adelhelm Rast]] im StiAMG Sarnen sowie digitalisierte und erweiterte Ausgabe des [[Professbuch]]s von P. [[Vinzenz Gasser]] im StiAMG Gries (Transkript P. [[Plazidus Hungerbühler]]).</ref> | + | P. Bonifaz absolvierte das Gymnasium und Lyzeum in Sarnen und legte eine ausgezeichnete Maturitätsprüfung ab. Am 17. November 1899 legte er Profess in Gries ab, am 7. Juli 1901 folgte die Priesterweihe in Trient. 1902 wurde er [[Lektor]] der Dogmatik, 1903 [[Novizenmeister]]. 1906/07 wurde er [[Lektor]] der Hermeneutik und Archäologie. Er war von Anfang März bis Mitte Mai 1908 in der Wasserheilanstalt des Dr. Guggenberg in Brixen, wo er schon 1906 circa 10 Wochen verbracht hatte. Er war im Sommer und Herbst 1911 krankheitshalber im Bad Richenthal (Kt. Luzern). 1915 wurde er [[Dekan]], [[Kapitelssekretär]], [[Lektor]] und [[Kustos]]. 1920 machte er eine Reise nach Rom wegen der Präfektentagung O.S.B. und mehrerer Heiligsprechungen. Sein Ausscheiden aus dem Dekanatsamt erfolgte nicht freiwillig. <ref>Caprez, Nina, Flurina, Bedrohungen in Friedenszeit. Muri-Gries - ein Schweizer Kloster in Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg, Murenser Monographien Band 3, Zürich 2018, 112-113.</ref> Ende 1920 wurde er Pfarrer von [[Hermetschwil]] im Aargau (installiert am 19. März 1921). Im Oktober 1928 kam er als [[Klerikerinstruktor]] und [[Lehrer]] nach Sarnen. 1930 kam er schwer krank ins Theodosianum in Zürich. Durch Bluttransfusionen des Bruders habe er sich wieder erholt. Danach ging er zu Direktor Blum nach Meggen. Im Herbst 1931 kam er als [[Spiritual]] nach Hermetschwil. Bereits im Sommer 1932 bis Ostern 1933 war er erneut kränklich und genas in Zürich, Meggen und Sarnen. Im Herbst 1933 kam er wieder nach Hermetschwil. Ab 1940 war er nur noch Kaplan im Kloster Hermetschwil, aber Beichtvater der Schwestern in der Anstalt. Im November 1941 wurde er Vizemagister der Novizen in Sarnen, 1942 wurde er wieder [[Lehrer]]. Ab Herbst 1948 war er Valetudinarius in Sarnen. Er habe an Anämie gelitten und keine Schule mehr gehalten. Er starb am 19. Januar 1949 in Sarnen an Leberkrebs. Die Professbuchnotizen konstatieren zu P. Bonifaz: "In seinem Leben findet sich viel Tragik und viel Leid."<ref>Unterlagen [[Professbuch]] P. [[Adelhelm Rast]] und Abt [[Dominikus Bucher]], Zettelkatalog P. [[Adelhelm Rast]] im StiAMG Sarnen sowie digitalisierte und erweiterte Ausgabe des [[Professbuch]]s von P. [[Vinzenz Gasser]] im StiAMG Gries (Transkript P. [[Plazidus Hungerbühler]]).</ref> |

==Werke== | ==Werke== | ||

Version vom 26. November 2019, 04:53 Uhr

Bonifaz (Johann Konrad) Stücheli (* 11. Oktober 1874 von Leutmerken (Bürgerort: Griesenberg TG); † 19. Januar 1949 Sarnen)

Lebensdaten

Gymnasium am Kollegium Sarnen

Mitglied im Amethyst: 1894

Matura Kollegium Sarnen: 1898

Priesterweihe: 7. Juli 1901 in Trient

Primiz: 14. Juli 1901 in der Stiftskirche von Gries

Ämter

Lektor in Gries: 1902–1920

Novizenmeister in Gries: 1903–1915

Dekan in Gries: 1915–1920

Kapitelssekretär in Gries: 1915–1920

Kustos in Gries: 1915–1920

Pfarrer in Hermetschwil: 1921–1928

Klerikerinstruktor in Sarnen: 1928–1930

Lehrer in Sarnen: 1928–1930

Spiritual in Hermetschwil: 1931–1940

Kaplan in Hermetschwil: 1940–1941

Lehrer in Sarnen: 1942–1948

Beziehungsnetz

Verwandtschaft

Eltern: Franz Jakob Stücheli, Landwirt, und Josepha Zürcher.

Geschwister: 9

- Alois Stücheli

- Jakob Stücheli, Dekan und Pfarrer von Pfyn

Neffen:

- Benedikiner in St. Ottilien

- Johann Baptist Villiger, Dr., Priester, Professor am Priesterseminar in Luzern für Kirchengeschichte

geistliche Söhne:

- P. Fridolin Stöckli, Hermetschwil

- Alois Keusch, Hermetschwil

Lebensbeschreibung

P. Bonifaz absolvierte das Gymnasium und Lyzeum in Sarnen und legte eine ausgezeichnete Maturitätsprüfung ab. Am 17. November 1899 legte er Profess in Gries ab, am 7. Juli 1901 folgte die Priesterweihe in Trient. 1902 wurde er Lektor der Dogmatik, 1903 Novizenmeister. 1906/07 wurde er Lektor der Hermeneutik und Archäologie. Er war von Anfang März bis Mitte Mai 1908 in der Wasserheilanstalt des Dr. Guggenberg in Brixen, wo er schon 1906 circa 10 Wochen verbracht hatte. Er war im Sommer und Herbst 1911 krankheitshalber im Bad Richenthal (Kt. Luzern). 1915 wurde er Dekan, Kapitelssekretär, Lektor und Kustos. 1920 machte er eine Reise nach Rom wegen der Präfektentagung O.S.B. und mehrerer Heiligsprechungen. Sein Ausscheiden aus dem Dekanatsamt erfolgte nicht freiwillig. [1] Ende 1920 wurde er Pfarrer von Hermetschwil im Aargau (installiert am 19. März 1921). Im Oktober 1928 kam er als Klerikerinstruktor und Lehrer nach Sarnen. 1930 kam er schwer krank ins Theodosianum in Zürich. Durch Bluttransfusionen des Bruders habe er sich wieder erholt. Danach ging er zu Direktor Blum nach Meggen. Im Herbst 1931 kam er als Spiritual nach Hermetschwil. Bereits im Sommer 1932 bis Ostern 1933 war er erneut kränklich und genas in Zürich, Meggen und Sarnen. Im Herbst 1933 kam er wieder nach Hermetschwil. Ab 1940 war er nur noch Kaplan im Kloster Hermetschwil, aber Beichtvater der Schwestern in der Anstalt. Im November 1941 wurde er Vizemagister der Novizen in Sarnen, 1942 wurde er wieder Lehrer. Ab Herbst 1948 war er Valetudinarius in Sarnen. Er habe an Anämie gelitten und keine Schule mehr gehalten. Er starb am 19. Januar 1949 in Sarnen an Leberkrebs. Die Professbuchnotizen konstatieren zu P. Bonifaz: "In seinem Leben findet sich viel Tragik und viel Leid."[2]

Werke

- Der ungekrönte König des Abendlandes, in: Sarner Kollegi Chronik 5 (1942) 1, 1-3.

- Die Aufhebung des Stiftes Rheinau, in: Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte 8 (1914), 111-123.

- Dr. Josef Böllenrücher, Professor, Luzern, in: Sarner Kollegi Chronik 4 (1942) 4, 117-119.

- H. H. Anton Wolf, Chorerr in Beromünster, in: Sarner Kollegi Chronik 4 (1942) 4, 121-122.

- H. H. Direktor Albin Frei, St. Iddazell-Fischingen, in: Sarner Kollegi Chronik 6 (1944) 1, 24-26.

- P. Rudolf Grüter +. Stiftsökonom im Kloster Gries, in: Obwaldner Volksfreund vom 10. Februar 1943, Nr. 12, 1.

- Primiz am Kollegium. Salve Ruperte, in: Sarner Kollegi Chronik 6 (1944) 4, 102-104.

- Zwei Briefe Jgn. von Wessenbergs, in: Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte 8 (1914), 51-53.

Bibliographie

- Caprez, Nina, «Ich hatte einen Ausschlafer». Der strenge Abt von Muri-Gries. Eine Begegnung mit Alfons Maria Augner 100 Jahre nach seiner Abtwahl, in: Unsere Heimat. Jahresschrift der Historischen Gesellschaft Freiamt 80 (2013), 31-58.

- Caprez, Nina, Flurina, Bedrohungen in Friedenszeit. Muri-Gries - ein Schweizer Kloster in Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg, Murenser Monographien Band 3, Zürich 2018.

- Frei, Karl, Zur Geschichte der aargauischen Keramik des 15.-19. Jahrhunderts, in: Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. Neue Folge 33 (1931) 1-2, 73-202 sowie 33 (1931) 4, 320-332; (322).

- J. B. V., Toteltafel P. Bonifaz Stücheli, in: Schweizerische Kirchenzeitung. Fachzeitschrift für Theologie und Seelsorge 117 (1949) 5, 46.

- Sandmeier-Walt, Annina, Die Aufhebung des Klosters Muri 1841. Der Aaargauer Klosterstreit in Schweizer Erinnerungskulturen, Murenser Monografien 4, Zürich 2019.

- Thommen, Bonaventura, P. Bonifaz Stücheli, OSB, Sarnen, in: Sarner Kollegi Kirche 11.1, 1949, 26-28, und in: Kantonale Lehranstalt Sarnen (Schweiz), 84. Jahresbericht 1947/48, 68-70.

- Primizbild

- Professbuch: Nr. 755.

- Nachlass P. Bonifaz Stücheli, StiAMG Gries und Sarnen, N.755.

Einzelnachweise

- ↑ Caprez, Nina, Flurina, Bedrohungen in Friedenszeit. Muri-Gries - ein Schweizer Kloster in Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg, Murenser Monographien Band 3, Zürich 2018, 112-113.

- ↑ Unterlagen Professbuch P. Adelhelm Rast und Abt Dominikus Bucher, Zettelkatalog P. Adelhelm Rast im StiAMG Sarnen sowie digitalisierte und erweiterte Ausgabe des Professbuchs von P. Vinzenz Gasser im StiAMG Gries (Transkript P. Plazidus Hungerbühler).

| Vorgänger | Amt | Nachfolger |

| Hugo Huwyler | Dekan 1915–1920 |

Dominikus Bucher |

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Stücheli, Bonifaz |

| ALTERNATIVNAMEN | Stücheli, Johann |

| KURZBESCHREIBUNG | Mönch des Klosters Muri-Gries |

| GEBURTSDATUM | 11. Oktober 1874 |

| GEBURTSORT | Leutmerken |

| STERBEDATUM | 19. Januar 1949 |

| STERBEORT | Sarnen |