Sandegg: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen

Zur Suche springen

Paul (Diskussion | Beiträge) |

Paul (Diskussion | Beiträge) |

||

| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 16: | Zeile 16: | ||

* um 1650 Johann Kröll, Domherr in Konstanz | * um 1650 Johann Kröll, Domherr in Konstanz | ||

* 1671–1693 Jesuitenorden, Konstanz | * 1671–1693 Jesuitenorden, Konstanz | ||

| − | * 1693–1807 Kloster Muri | + | * 1693–1807 '''Kloster Muri''' |

| Zeile 29: | Zeile 29: | ||

Schlossgut (Schloss Eugensberg) | Schlossgut (Schloss Eugensberg) | ||

* 1807–1819 Johannes Eigenmann | * 1807–1819 Johannes Eigenmann | ||

| − | * 1819–1824 Eugen de Beauharnais | + | * 1819–1824 Eugen de Beauharnais [https://de.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_de_Beauharnais] |

| − | * 1824–1834 Eugénie de Beauharnais | + | * 1824–1834 Eugénie de Beauharnais [https://de.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nie_de_Beauharnais] |

* 1834–1857 Heinrich von Kiesow | * 1834–1857 Heinrich von Kiesow | ||

| Zeile 39: | Zeile 39: | ||

* 1857–1912 Amélie von Reichenbach-Lessonitz | * 1857–1912 Amélie von Reichenbach-Lessonitz | ||

* 1912–1915 Pauline von Reichenbach-Lessonitz | * 1912–1915 Pauline von Reichenbach-Lessonitz | ||

| − | * 1915–1936 Hippolyt Saurer-Hegner | + | * 1915–1936 Hippolyt Saurer-Hegner [https://de.wikipedia.org/wiki/Hippolyt_Saurer] |

* 1936–1939 Sina Saurer-Hegner | * 1936–1939 Sina Saurer-Hegner | ||

* 1939–1944 Hippolyt-Sauer-Stiftung Schloss Eugensberg | * 1939–1944 Hippolyt-Sauer-Stiftung Schloss Eugensberg | ||

| Zeile 73: | Zeile 73: | ||

* 1801–1807 P. [[Johannes Evangelist Borsinger]] | * 1801–1807 P. [[Johannes Evangelist Borsinger]] | ||

| − | ==Schlosschronik [https://www.napoleonturm-hohenrain.ch/l-s/sandegg/]== | + | ==Schlosschronik [https://www.napoleonturm-hohenrain.ch/l-s/sandegg/] [https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/015152/2011-01-10/]== |

* um 1271 Bau der Burg Sandegg [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D15152.php] | * um 1271 Bau der Burg Sandegg [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D15152.php] | ||

* 1272 Das Kloster Reichenau [https://www.reichenau-tourismus.de/Kultur3] erwirbt unter Abt Albrecht von Ramstein Sandegg als Sommerresidenz für seine Äbte . | * 1272 Das Kloster Reichenau [https://www.reichenau-tourismus.de/Kultur3] erwirbt unter Abt Albrecht von Ramstein Sandegg als Sommerresidenz für seine Äbte . | ||

| Zeile 104: | Zeile 104: | ||

* 2017–2018 Sicherung und Dokumentierung der Restanlage Sandegg durch das Thurgauer Amt für Archäologie [https://www.napoleonturm-hohenrain.ch/l-s/sandegg/] | * 2017–2018 Sicherung und Dokumentierung der Restanlage Sandegg durch das Thurgauer Amt für Archäologie [https://www.napoleonturm-hohenrain.ch/l-s/sandegg/] | ||

* 2021 Bewilligung eines Umbauprojektes des neuen Besitzers, aber Einsprache durch den Heimatschutz | * 2021 Bewilligung eines Umbauprojektes des neuen Besitzers, aber Einsprache durch den Heimatschutz | ||

| + | * 2024 Schenkung der Schlossruine an die Gemeinde Salenstein | ||

==Schlosskapelle== | ==Schlosskapelle== | ||

| Zeile 110: | Zeile 111: | ||

==Bibliographie== | ==Bibliographie== | ||

| − | * Exinger, Peter, SALENSTEIN: Es war einmal Sandegg, in: | + | * Exinger, Peter, SALENSTEIN: Es war einmal Sandegg, in: Tagblatt vom 12. September 2017. [https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/frauenfeld-munchwilen/salenstein-es-war-einmal-sandegg-ld.767918] |

* Herdi, Ernst, Geschichte des Thurgaus, Frauenfeld 1943. | * Herdi, Ernst, Geschichte des Thurgaus, Frauenfeld 1943. | ||

* Kühn, Joachim, Aus der Geschichte von Sandegg, in: Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte 105 (1968), 205-213. | * Kühn, Joachim, Aus der Geschichte von Sandegg, in: Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte 105 (1968), 205-213. | ||

* Keller, Willy, Die Benediktinerabtei Fischingen im Zeitalter der Glaubensspaltung und der katholischen Reform 1500-1700, Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte Beiheft 3, Freiburg 1946. | * Keller, Willy, Die Benediktinerabtei Fischingen im Zeitalter der Glaubensspaltung und der katholischen Reform 1500-1700, Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte Beiheft 3, Freiburg 1946. | ||

| + | * Pister-Kübler, Margrith, Besitzer von Schloss Eugensberg verschenken Ruine Sandegg: Gemeinde Salenstein greift zu – nun soll die Burgterrasse wieder öffentlich werden, in: Thurgauer Zeitung vom 13. Juni 2024. [https://www.thurgauerzeitung.ch/ostschweiz/weinfelden-kreuzlingen/geschenk-besitzer-von-schloss-eugensberg-verschenken-ruine-sandegg-gemeinde-salenstein-greift-zu-nun-soll-die-burgterrasse-wieder-oeffentlich-werden-ld.2632404?reduced=true] | ||

* Trösch, Erich, Sandegg, in: Historisches Lexikon der Schweiz. Band 10, Basel 2011. | * Trösch, Erich, Sandegg, in: Historisches Lexikon der Schweiz. Band 10, Basel 2011. | ||

==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||

Aktuelle Version vom 25. März 2025, 07:54 Uhr

Schlossbesitzer

Gesamtanlage

- –1265 Eberhard von Steckborn

- 1265–1272 Deutscher Orden

- 1272– ca 1500 Benediktinerkloster Reichenau

- um 1500 Familie Muntprat aus Konstanz

- um 1575 Hans Ulrich Herter von Hertler

- um 1600 Dietrich Erkenbrecht

- um 1650 Johann Kröll, Domherr in Konstanz

- 1671–1693 Jesuitenorden, Konstanz

- 1693–1807 Kloster Muri

Schloss

- 1807–1814 Johannes Eigenmann

- 1814–1817 Baptist und Peter Delisle

- 1817–1832 Louise Cochelet

- 1832–1843 Konrad Hottinger

- 1843–1857 Heinrich von Kiesow

Schlossgut (Schloss Eugensberg)

- 1807–1819 Johannes Eigenmann

- 1819–1824 Eugen de Beauharnais [1]

- 1824–1834 Eugénie de Beauharnais [2]

- 1834–1857 Heinrich von Kiesow

Gesamtanlage

- 1857 Wilhelm von Reichenbach-Lessonitz

- 1857–1912 Amélie von Reichenbach-Lessonitz

- 1912–1915 Pauline von Reichenbach-Lessonitz

- 1915–1936 Hippolyt Saurer-Hegner [3]

- 1936–1939 Sina Saurer-Hegner

- 1939–1944 Hippolyt-Sauer-Stiftung Schloss Eugensberg

- 1944–1948 Sina Saurer-Hegner

- 1948–1990 Diakonie-Verband Ländli, Oberägeri (evangelische Schwesterngemeinschaft [4]

- 1990–2003 Hugo Erb AG [5]

- 2003–2015 Alexander Rolf und Nicolas Erb

- 2015–2019 Konkursmasse der Erb-Gruppe

- 2019- Christian Schmid (38), Deutscher mit bisherigem Wohnsitz in der Innerschweiz und Gründer des Unternehmens Rapidshare zum Preis von über CHF 35 Mio. Zum verkauften Schlossbesitz gehören zudem der Park, der Wald, das Landwirtschaftsland mit dem Gutshof, der Weiler und die Burg Sandegg sowie das Badehaus am Untersee.

Statthalter, Oekonom des Klosters

Die Verwaltung wurde von den Statthaltern von Klingenberg wahrgenommen:

- 1693–1696 P. Anselm Weissenbach

- 1697–1706 P. Bonaventura Schriber

- 1707–1711 P. Peter Odermatt

- 1712–1717 P. Martin Glutz

- 1718–1721 P. Gallus Brunner

- 1722–1725 P. Gabriel Meyer

- 1725–1726 P. Hieronymus Pfyffer

- 1726–1728 P. Bernhard von Fleckenstein

- 1728–1733 P. Leonz Mettler

- 1733–1761 P. Ignaz Jütz

- 1761–1762 P. Moritz Larger

- 1762–1765 P. Nikolaus Jakober

- 1765–1776 P. Leonz Bütler

- 1776–1777 P. Jodok Widerkehr

- 1777–1787 P. Hieronymus Kumbli

- 1787–1800 P. Bonifaz Ganginer

- 1800 P. Pirmin Keller a.i.[1]

- 1800–1801 P. Gregor Koch

- 1801–1807 P. Johannes Evangelist Borsinger

Schlosschronik [6] [7]

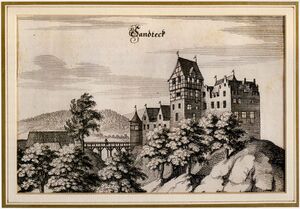

- um 1271 Bau der Burg Sandegg [8]

- 1272 Das Kloster Reichenau [9] erwirbt unter Abt Albrecht von Ramstein Sandegg als Sommerresidenz für seine Äbte .

- um 1540 Das Schloss ist nur noch eine Ruine.

- 1575 Wiederaufbau des Schlosses

- 1603 Renovationsarbeiten und Restauration des eingefallenen Turmes

- um 1650 Renovation durch den Konstanzer Domherr Johann Kröll

- 1671 Kauf durch die Jesuiten von Konstanz. Sie bekamen aber keine Bewilligung, sich im Kanton Thurgau niederzulassen.

- 1685/87 Die Benediktinerabtei beschäftigt sich mit dem möglichen Kauf der Herrschaft Sandegg von den Jesuiten.[2]

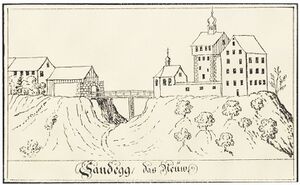

- 1693 Kauf des Schlosses Sandegg durch das Kloster Muri unter Abt Plazidus Zurlauben für 7636 Gulden. In den folgenden Jahren investiert er für die Erneuerung der Schlossanlage und des Gutbetriebes gegen 13000 Gulden.

- 1723 Fürstabt Plazidus Zurlauben stirbt am 14. September während einem Erholungsaufenthalt auf Schloss Sandegg. Seine Innereien werden dort bestattet, während der Körper im Benediktinerkloster Rheinau und das Herz in der Klosterkirche Muri beigesetzt werden.

- 1807 Verkauf des Gesamtgutes an den Homburger Bauern Johannes Eigenmann

- 1813 Erneuerung des Schlosses und Neubau der Nebengebäude. Das Schloss weist nun sieben Wohnungen und diverse Nebengebäude auf sowie Stallungen für 12 Pferde.

- 1817 Kauf des Schlosses Sandegg durch Louise Cachelet, eine Hofdame von Königin Hortense [10], die im gleichen Jahr das nahegelegene Schloss Arenenberg erwarb.

- 1819 Kauf des Landwirtschaftsgutes Sandegg durch Prinz Eugen Beauharnais [11], den Bruder der Königin Hortense für 15000 Gulden

- 1819-1821 Erstellung des Schlosses Eugensberg auf dem Landwirtschaftsland Sandegg

- 1824 Schloss Sandegg wird zur Dépendance des Gutes Wolfsberg ob Ermatingen. Dieses kauft Charles Parquin, ein früherer Schwadronschef der Kaisergarde und seit 1822 Ehemann der Besitzerin des Schlosses Sandegg, Louise Cachelet, und macht aus dem Wolfsberg eine elegantes Hotel für dinstinguierte Gäste

- 1824 Vererbung des Schlosses Eugensberg mit dem Gut Sandegg an Eugénie de Beauharnais [12], die Tochter des Erbauers. Sie heiratet 1826 den Fürsten Konstantin von Hohenzolleren-Hechingen und verwendet das Schloss Eugensberg als Sommerresidenz und zur Kontaktpflege mit der Königin Hortense, ihrer Tante, sowie ihrem Neffen Louis Napoléon, den späteren Kaiser Napoléon III. [13]

- 1833 Zerstörung der Schlosses am 3. September durch einen im Zusammenhang mit der Innenrenovation verursachten Brand. Bei der Umwandlung in eine Gartenanlage blieben die Kellergewölbe bestehen. Vom der Burgkapelle sind die Grundmauern erhalten.

- 1834 Verkauf des Schlosses Eugensberg an Heinrich Ludwig von Kiesow [14] aus Augsburg für 32000 Gulden.

- 1857 Amélie von Reichenbach-Lessoitz [15] erhält das Schloss Eugensberg von ihrem Mann Wilhelm [16] als Hochzeitsgeschenk

- 1916–1918 Umbau des Schlosses Eugensberg im Stil des Historismus durch die Zürcher Architekten Johann Rudolf Streif und Georg Schindler. Zudem liess Hippolyt Saurer [17] das Gutsverwalterhaus Rosenhüsli, einen Rundtempel im dorischen Stil, weitere Aussenanlagen sowie einen neuen Gutshof erstellen. Bei entsprechenden Kaufmöglichkeiten arrondierte er das Gut.

- 1939 Einrichtung eines öffentlichen Museums im Schloss Eugensberg

- 1948 Nutzungsänderung von Schloss Eugensberg: Ferien- und Erholungsheim

- 1987 Einstellung des Betriebes des Ferien- und Erholungsheimes

- 1990–2017 Wohnhaus der Familie Erb

- 2005 Verbot, die Ruine Sandegg zu betreten

- 2006 Absturz der Nordwestecke der Ruine

- 2017 Die Schlossanlage Eugensberg / Sandegg ist zum Verkauf ausgeschrieben. Das Gut besteht aus dem Schloss Eugensberg, der Ruine Sandegg, Nebengebäuden, Pool, einer Tiefgarage, einem Waldweiher, einem Teich, einem englischen Park von 12 Hektaren und einem Landwirtschaftsgut. Zudem liegen auf dem Grundstück drei keltische Grabhügel, die 1933 archäologisch untersucht wurden.

- 2017–2018 Sicherung und Dokumentierung der Restanlage Sandegg durch das Thurgauer Amt für Archäologie [18]

- 2021 Bewilligung eines Umbauprojektes des neuen Besitzers, aber Einsprache durch den Heimatschutz

- 2024 Schenkung der Schlossruine an die Gemeinde Salenstein

Schlosskapelle

- 2017 Es bestehen unter dem Schutz der Grünanlage noch die Grundrisse der Kapelle.

Bibliographie

- Exinger, Peter, SALENSTEIN: Es war einmal Sandegg, in: Tagblatt vom 12. September 2017. [19]

- Herdi, Ernst, Geschichte des Thurgaus, Frauenfeld 1943.

- Kühn, Joachim, Aus der Geschichte von Sandegg, in: Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte 105 (1968), 205-213.

- Keller, Willy, Die Benediktinerabtei Fischingen im Zeitalter der Glaubensspaltung und der katholischen Reform 1500-1700, Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte Beiheft 3, Freiburg 1946.

- Pister-Kübler, Margrith, Besitzer von Schloss Eugensberg verschenken Ruine Sandegg: Gemeinde Salenstein greift zu – nun soll die Burgterrasse wieder öffentlich werden, in: Thurgauer Zeitung vom 13. Juni 2024. [20]

- Trösch, Erich, Sandegg, in: Historisches Lexikon der Schweiz. Band 10, Basel 2011.